Recherche

Chroniques

Igor Stravinsky

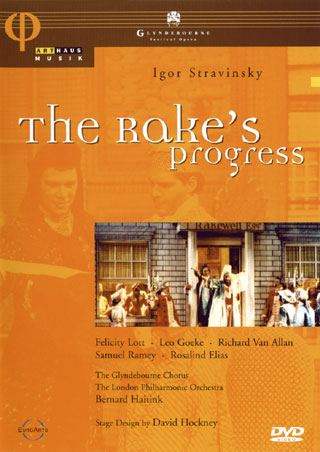

The rake’s progress | La carrière d’un libertin

Lorsqu'en 1974, David Hockney dessine les premières esquisses de l'univers qu'il créera pour The Rake's progress de Stravinsky au Festival de Glyndebourne, le peintre ne découvre plus les gravures de William Hogarth qui inspirèrent l'ouvrage ; un peu plus de dix ans plus tôt, il commençait de détourner ce matériau par son propre travail. Après les décors d'Ubu Roi au Royal Court Theater, c'est en revanche la première fois qu'il collabore à une production de Glyndebourne ; par la suite, il y signerait une Zauberflöte et une Turandot. L'idée d'agrandir la trame graphique, en n’utilisant que les couleurs d'impressions réalisables au temps de Hogarth (premier tiers du XVIIIe siècle), crée une dimension d'abord surprenante. Mais, passé la scène 1 du premier acte, elle se résout à n'affirmer qu'une laideur indicible, tant ce prisme est réducteur, élevant le motif graphique à l'obsession jusqu'à le décliner sur certaines joues de choristes (scène des enchères, Acte III). Certes, on peut imaginer que ce travail a beaucoup apporté à l'évolution artistique du peintre, mais le peintre, quant à lui, n'a guère apporté à l'œuvre de Stravinsky. Au bout de la chaîne, n'y a-t-il pas le public ? Outre que cette esthétique a fort mal vieilli, il n'y a que dans la scène à l'asile d'aliénés que son décor parvient à fonctionne, c'est-à-dire le seul passage où il s'est autorisé quelque fantaisie abstraite.

Il semble qu'il n'ait jamais été simple de mettre en scène The Rake's Progress, comme en témoignent de nombreux essais vus ces dernières années, souvent peu concluant (Mussbach, Sellars, etc.) ; on se souviendra avec bonheur de la réussite d'André Engel à Lausanne qu'on pourrait bien considérer comme une rare exception. Cela dit, malgré le contre-écrin vite épuisé de Hockney, la production de John Cox ne subit pas la course du temps et ses absurdes modes : en générale, l'approche dramatique est fine, ne manquant pas de souligner juste ce qu'il faut la truculente scène de bordel, par exemple, tout en s'interrogeant sur les relations entre les rôles à travers une direction d'acteurs que l'on devine attentive.

Quant aux chanteurs, ils offriront le plus intéressant de ce DVD où même les petits rôles sont soignés, comme en témoigne le Commissaire priseur de John Fryatt, irrésistiblement drôle et d'une appréciable souplesse vocale. Moins convaincante s'avère la Baba de Rosalind Elias : certes, la voix est colorée, la puissance ne fait pas défaut, mais les intervalles restent vertigineusement aléatoires, surtout dans le bas médium ; elle ne construit aucun personnage, de sorte que sa caricaturale colère ne prend pas (Acte II, scène 3). Richard van Allan est un Trulove débonnaire à souhait, offrant une pâte vocale flatteuse. Gracieuse, avec un legato exceptionnel, Felicity Lott présente une Anne débarrassée de la mièvrerie d'usage, tant par sa présence scénique que par une conduite irréprochable du chant. Avec un grave non dénué de corps, un aigu lumineux dans la logique de l'ensemble de la tessiture – bien qu'à l'Acte III, le registre haut subisse un fâcheux durcissement –, l'artiste perce l'écran. Les voix de Tom et Anne fonctionnent idéalement ensemble, comme on l'entendra dans le duo de l'Acte II, intelligent et sensible.

Samuel Ramey surgit en Nick Shadow charismatique ! Nous sommes en 1975, la voix est diaboliquement saine, l'homme possède une présence scénique monstrueuse. Pourtant, le jeu laisse encore à désirer, manquant de subtilité, jusqu'à surfaire un personnage agité déjà de quelques tics d'acteur, comme cette main droite surexpressive que l'on retrouvera par la suite dans sa belle carrière de Diable. Mâchoire méprisante, morgue incroyable, Ramey semble ne pas avoir compris que les décibels alliés à son charme personnel ne suffisent pas ; les années qui viendront lui apprendront la nuance, comme le laisse entendre l'air In youth the painting slave pursues où il donne la mesure de sa valeur par un plus grand souci de la musicalité. Enfin, le Tom Rakewell de Leo Goeke use souplement de la fraîcheur d'un timbre clair dépourvu d'agressivité, posant des aigus d'une infinie tendresse – duo avec Anne (Acte II, scène 2), triste chanson d'amour au bordel (Acte I, scène 2). Le ténor s'engage franchement dans son jeu, prenant de vrais risques dans la douceur inimaginable qu'il ménage à l'aria d'Adonis (fin de la scène 2 du 3ème acte), laissant même l'émotion perturber le travail vocal, dans le dernier duo à l'asile – on ne saurait lui reprocher de ne pas faire semblant, au contraire. Il donne alors une profonde gravité à la première fin de l'opéra.

The Glyndebourne Chorus se montre plutôt fiable, et délicieusement drôles les belles de Mother Goose lorsqu'elles vantent les charmes de la tristesse, juste après la chanson de Tom. Si l'on croit, à l'écoute du Prélude, que la direction de Bernard Haitink sera si tonique, on se trompe, risquant la déception. Par la suite, sa lecture, toujours très propre, manque cruellement d'enthousiasme et de force dramatique. Bizarrement, elle semble se réveiller à l'Acte III. On saluera la prestation des musiciens du London Philharmonic Orchestra, et tout particulièrement les bois, excellents.

BB

Email

Email

Imprimer

Imprimer

Twitter

Twitter

Facebook

Facebook

Myspace

Myspace