Recherche

Chroniques

Benjamin Britten

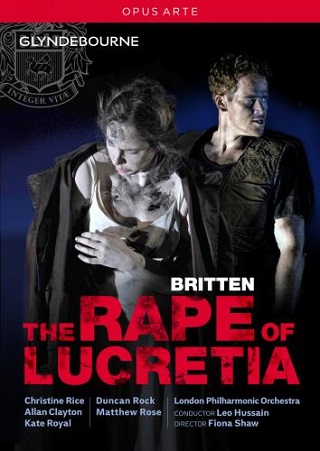

The rape of Lucretia | Le viol de Lucrèce

Sans même parler des paraboles d’église – Curlew River (1964), The Burning Fiery Furnace (1966), The Prodigal Son (1968) –, on trouve chez l’Anglais Britten (1913-1976) un goût pour le huis clos conviant à l’essentiel un nombre d’intervenants limité, avec parfois un orchestre réduit, sensible dans The rape of Lucretia (1946) et The turn of the screw (1954). Le protégé de Franck Bridge s’en est d’ailleurs expliqué au cours de sa carrière :

« La musique pour moi, c’est la précision. Ma technique, c’est de supprimer tout ce qui est en trop, de parvenir à une parfaite clarté dans l’expression… et il existe bien des occasions pour lesquelles des unités réduites – certaines formes de musique de chambre – se révèlent plus proches des idées que l’on a. Je veux créer une nouvelle forme d’art (opéra de chambre, ou ce que l’on veut) qui sera parallèle au grand opéra, tout comme le quatuor l’est à côté de l’orchestre » (in Benjamin Britten ou le mythe de l’enfance, Buchet/Chastel, 2006) [lire notre critique de l’ouvrage].

Avec son livret conçu par Ronald Duncan d’après la pièce éponyme d’André Obey (1931), The rape of Lucretia est créé au Glyndebourne Opera Festival, le 12 juillet 1946. Soixante-dix ans après sa création, le premier opéra de chambre de Britten retrouve les lieux qui l’ont vu naître, mis en scène par Fiona Shaw. L’artiste affectionne une œuvre « très utile pour exprimer l’ambiguïté mais aussi la compassion », dont la moralité noire lui rappelle Médée. Elle place l’action dans un champ de fouilles archéologiques, idéal pour regarder et raconter le passé. Le décor est signé Michael Levine, les costumes Nicky Gillibrand et les lumières Paul Anderson.

Lucretia incarnant les vertus de la femme romaine (travail et chasteté), son viol prend vite une tournure politique : il devient symbole de l’oppression et des abus de la monarchie étrusque. Émouvante, Christine Rice incarne l’héroïne sans faillir. On aime aussi le soprano souple et frais de Louise Alder (Lucia). Catherine Wyn-Rogers (Bianca) figure une doyenne un peu usée. Kate Royal (Chœur féminin) est efficace, même si elle semble effacée dans les échanges avec l’excellent Allan Clayton (Chœur masculin), ténor tonique, brillant et très nuancé.

Le méchant de l’histoire est tenu par Duncan Rock (Tarquinius) dont la musculature rend intéressante une cavalcade nocturne entre Ardea et Rome. On apprécie sa voix mixte. Michael Sumuel (Junius) montre une belle puissance vocale, mais aussi quelques faiblesses à vocaliser. Du trio guerrier, notre préférence va d’emblée à Matthew Rose (Collatinus), force tranquille, caressante et domptée. À la tête du London Philharmonic Orchestra, Leo Hussain offre à l’ouvrage une tendresse et un lyrisme dont il fut rarement paré.

LB

Email

Email

Imprimer

Imprimer

Twitter

Twitter

Facebook

Facebook

Myspace

Myspace