Recherche

Chroniques

Giuseppe Verdi

Giovanna d’Arco | Jeanne d’Arc

Plusieurs années durant, les nouvelles œuvres du jeune Verdi (1813-1901) furent jugées à l’aune du succès remporté, au Teatro alla Scala (Milan), par la création de Nabucco (1842), ce drame lyrique qui permit à son géniteur de détrôner Donizetti du siège occupé jadis par Bellini. Jacques Bourgeois fait de même en évoquant Giovanna d’Arco dans sa biographie du compositeur ; il offre une explication à l’insuccès rencontré par l’opus le plus jeune : « ni Giovanna, ni Giacomo son père, ni le roi Carlo, son amant, ne s’affirment dramatiquement comme Abigaille, Zaccaria ou Nabuccodonosor. Or, on s’aperçoit avec le recul que la qualité des opéras de Verdi est toujours conditionnée non par la vraisemblance des situations, mais par la vérité des passions éprouvées par les personnages » (Giuseppe Verdi, Julliard, 1978).

Novembre 1844. I due Foscari est à peine présenté à Rome que son auteur promet à Milan un ouvrage inédit pour la saison du Carnaval, trois mois plus tard. Avec Temistocle Solera, déjà librettiste du drame biblique évoqué plus haut, Verdi souhaite revenir à un opéra mêlant héroïsme et religion. Le choix se porte sur Die Jungfrau von Orleans (La Pucelle d’Orléans, 1801), la fameuse tragédie de Friedrich von Schiller. Point de vérité historique dans cette dernière, mais la figure populaire d’une jeune mystique connue pour son engagement guerrier – d’où sa mort sur un champ de bataille, plutôt qu’au terme d’un procès pour hérésie –, à laquelle on prête d’étonnants déboires amoureux. Qu’on en juge : renonçant au fiancé choisi par son père, ignorant les émois de deux de ses généraux, Jeanne s’amourache finalement d’un Anglais, qu’elle épargne au terme d’un combat singulier, comme une réminiscence de Tancrède et Clorinde [lire notre critique du CD]. Chez Solera qui adapte l’Allemand sans le nommer, Jeanne se débat avec les sentiments du roi à son égard, protagoniste aussi bienveillant qu’est hostile son propre père, longtemps acharné à sa perte. Représenté dix-sept fois dans la saison, à partir du 15 février 1845, l’ouvrage en trois actes est un demi-succès éreinté par la critique.

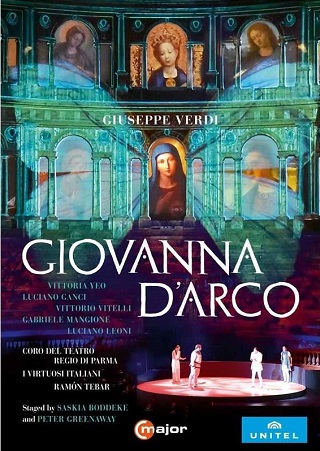

Octobre 2016. Peter Greenaway et Saskia Bodeke (cette dernière se chargeant de la vidéo) mettent en scène l’œuvre dans le cadre du Festival Verdi de Parme, et plus précisément au Teatro Farnese, à l’imposante architecture. Des tribunes en U rappelant un amphithéâtre antique, ainsi que ses arcades permettent l’émaillage ou l’étalement de projections (Vierges peintes, symboles religieux, etc.). Elles surplombent une petite scène ronde arpentée par trois Jeanne vêtues de blanc : la chanteuse Vittoria Yeo, soprano d’une technique parfaite et infaillible d’intonation, ainsi que les danseuses Linda Vignudelli et Lara Guidetti, incarnant respectivement l’Innocente et la Guerrière. La souffrance des plus faibles, via la photographie d’actualité, accompagne l’ultime aria, prenant un écho particulier en terre italienne. Que dire des quelques recours au multi-images sensé dynamiser des passages de la captation ? Le puriste s’en agacera, mais on pardonnera cette coquetterie au réalisateur anglais, si l’on est fan de Prospero’s Book (1991).

Quatre chanteurs complètent la distribution, aux interventions disproportionnées. Ainsi, celles de Gabriele Mangione (Delil) et Luciano Leoni (Talbot) paraissent anecdotiques comparées aux parties défendues par Luciano Ganci (Carlo VII) et Vittorio Vitelli (Giacomo). Vaillant autant que musical, le ténor pourrait rappeler le Placido Domingo des débuts, si on se voulait dithyrambique. Ample et stable, son confrère baryton est talentueux, lui aussi. Le plaisir sonore est complété par la fougue nuancée du Coro del Teatre Regio di Parma, préparé par Martino Faggiani, et par l’énergie élégante de Ramón Tebar à la tête d’I Virtuosi Italiani.

LB

Email

Email

Imprimer

Imprimer

Twitter

Twitter

Facebook

Facebook

Myspace

Myspace